DOMENICA 8 AGOSTO 2021 – XIX DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B

1 Re 19,4-8 – Ef 4,30-5,2 – Gv 6,41-51

Mi capita talvolta di incontrare fidanzati che intendono sposarsi, genitori i cui figli si preparano a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana o altre persone che si interrogano sulla presenza della religione nella loro vita. Parlando con loro del distacco che spesso manifestano dalla fede e dalla Chiesa, mi accorgo che questo non è dovuto soltanto al benessere economico e materiale, che in questi anni ci ha fatto perdere di vista la profondità del nostro essere, ci ha fatto rincorrere soltanto noi stessi e il nostro vuoto interiore, ma ancor più al modo di intendere Dio. Succede che per noi Dio rischia talvolta di essere qualcosa che riguarda il passato, non è vita del nostro presente. Era così anche ai tempi di Gesù. Anche allora cercavano di imprigionarlo nelle categorie del passato. Incapaci di vedere in lui la novità radicale, la possibilità di un futuro pienamente umano, cercavano costantemente di inquadrarlo nell’ottica del «già visto».

I giudei non sapevano dire altro che «costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe?» (Gv 6,42). Tutto viene demolito in nome del passato, così da mortificare ancora una volta ogni aspettativa e novità di futuro. A noi sembra, probabilmente, di fare meno fatica ad accettare la verità di un Dio presente, ma l’abbiamo in un certo senso tradita, perché siamo ancora incapaci di vivere incontrando in Gesù prima di tutto una persona, che è il dono di Dio per l’umanità. La tradizione, quello che è stato insegnato, talvolta si riduce a ritenere che la fede sia principalmente vivere nell’obbedienza a tutta una serie di leggi, nel sacrificio di sé e nella rinuncia. Ritorna allora alla mente la frase di Nietzsche, secondo cui «l’uomo con Dio non può vivere la sua ebrezza di vita».

Può darsi che sia anche il nostro linguaggio religioso, il nostro modo di esprimerci a non permetterci di comprendere e accogliere a fondo il messaggio del Vangelo. Non è normale nel nostro mondo essere credenti, abbandonare quella certa logica e quel certo modo di ragionare, per cui ci mettiamo al centro di tutto e lasciamo ai margini Dio e la sua azione. Potremmo chiederci infatti se «è normale oggi essere discepoli di un uomo giustiziato dai romani venti secoli fa, del quale proclamiamo che è stato risuscitato da Dio, suo Padre?». Se «è ragionevole sperare in un aldilà che potrebbe essere la proiezione dei nostri desideri o essere un colossale imbroglio?» Se non «è sorprendente accogliere Cristo nella nostra vita nutrendoci del suo corpo e del suo sangue in riti e celebrazioni di carattere arcaico» e non facilmente comprensibili da tutti? (José A. Pagola).

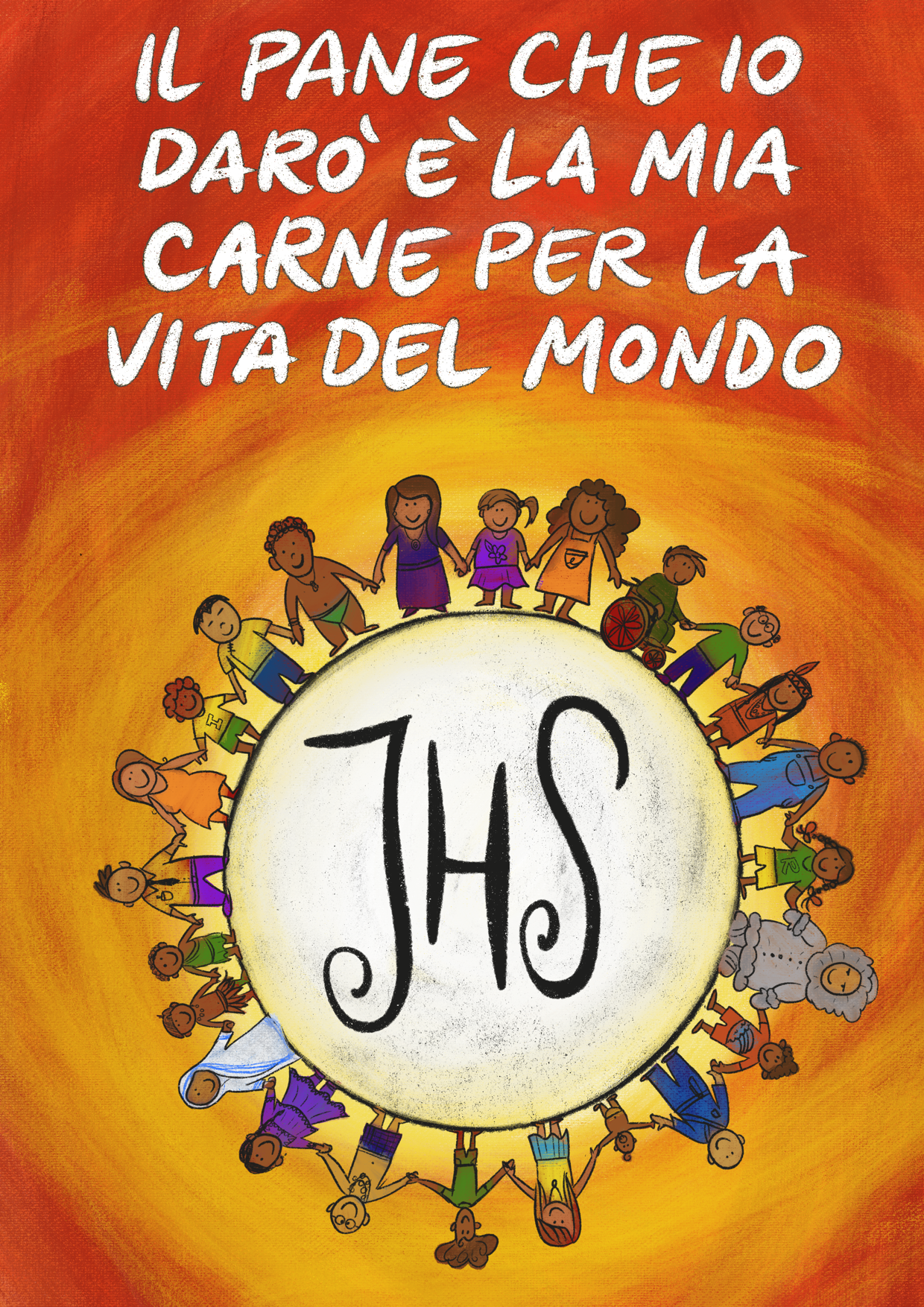

E cosa vuol dirci dunque Gesù quando identifica se stesso come «pane di vita»? Sono convinto che quando fa di se stesso il pane, «spicca il volo per un nuovo annuncio, racconta l’unione profonda che c’è nella storia fra Dio e l’uomo, si presenta come il testimone oculare dell’amore infinito di Dio. La fede in Lui non può essere allora che abbandono gioioso a chi ci ha scelti ed amati per primo. Gesù non si fa venerare come un Dio o come un eroe». Si propone invece «come l’alimento base, il cibo quotidiano, che richiama la fecondità della terra, la fatica e il lavoro dell’uomo, le tappe della sua liberazione» (Nicoletta Dentico). La manna nel deserto non ha definitivamente saziato i padri. Il pane eucaristico di Cristo inaugura da subito la salvezza dell’umanità, in nome di un amore donato in perdita. Sempre.

E secondo voi?

Cosa vuol dire per me «mangiare il pane», il corpo di Cristo?

In che modo coltivo la relazione con Gesù?